引言:面部改变带来的关系地震

在芝加哥一家知名医美诊所的档案中,记录着一个引人深思的案例:38岁的市场营销总监艾玛在接受面部综合年轻化治疗(包括中面部玻尿酸填充和射频紧肤)后,她的丈夫马克出现了持续三个月的性冷淡。后续的心理咨询揭示了一个令人震惊的事实——马克潜意识里将妻子”新的面容”解读为”准备开始新生活的信号”。

这个案例绝非孤例。根据2022年《美容外科心理学》期刊的研究,约43%的求美者在接受显著改变外貌的医美治疗后,会经历亲密关系的微妙变化。这些变化有时是积极的,有时则成为关系的试金石。

第一部分:医美如何重塑关系动力学

1.1 面孔识别与大脑的亲密编码

人类大脑拥有专门的面部识别区域(梭状回面孔区),这个区域不仅识别面孔,还储存着与情感联结相关的神经编码。牛津大学神经美学实验室发现,伴侣的面部特征会与多巴胺奖励系统形成独特的神经连接模式。当这些熟悉的面部特征突然改变时,大脑需要重新调整这种神经映射,这个过程可能引发潜意识的不适感。

1.2 “陌生感阈值”理论

医美专家提出”陌生感阈值”概念,指伴侣能接受的外貌改变程度。临床观察显示:

- 渐进式治疗(如每月一次的光子嫩肤)引发的关系波动较小

-

单次显著改变(如下颌角截骨或全面部脂肪填充)可能突破这个阈值

-

最敏感的调整区域是眼睛和嘴部周围——这两个区域承载了最多的情感表达功能

第二部分:典型关系反应模式分析

2.1 支持型伴侣的神经机制

功能性核磁共振(fMRI)研究显示,当伴侣真心赞赏求美者的改变时,其前额叶皮层和伏隔核(大脑的奖赏中心)会同步激活。这种神经同步性往往存在于关系安全感较强的伴侣间。

2.2 抗拒反应的深层心理

临床心理学家观察到三种常见抗拒模式:

- 投射性焦虑:”她变美后会不会离开我?”

-

自我价值威胁:”我不再是她眼中足够好的人了”

-

审美认同危机:”这不是我爱的那个面容”

值得注意的是,这些反应与治疗的实际效果往往不成正比。有时仅2ml的唇部填充就可能触发强烈反应,而全面的面部年轻化治疗反而被欣然接受。

第三部分:医美技术选择与关系考量

3.1 低冲突治疗方案

基于上千例临床跟踪,这些技术通常引发较少关系紧张:

- 射频微针:渐进式胶原重塑,每周可见约5-10%改善

- 低浓度透明质酸水光:皮肤质地提升而不改变面部轮廓

-

Fraxel双波长激光:改善肤质同时保留个人特征

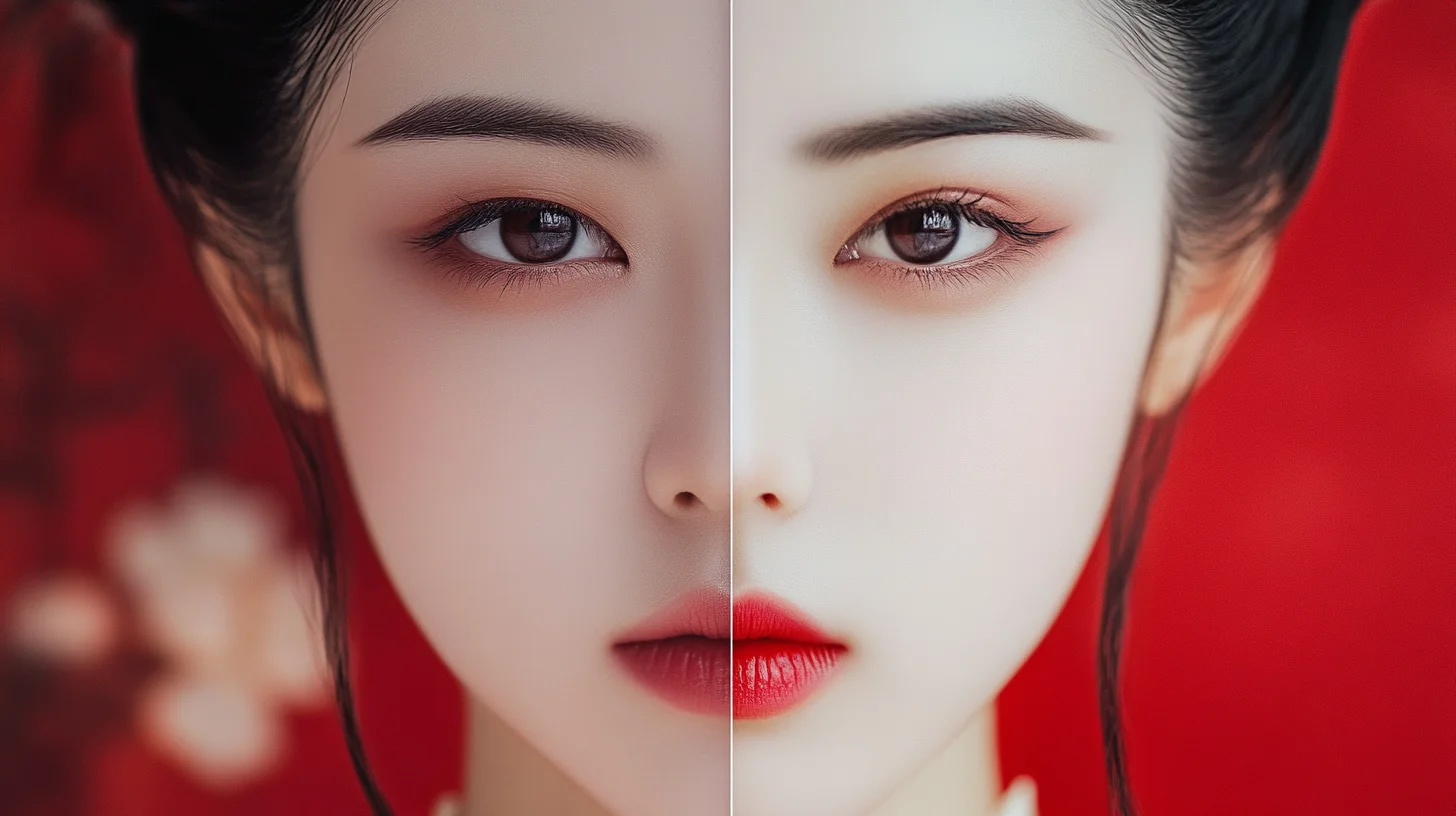

3.2 高敏感性治疗区域

需要特别沟通的调整部位:

- 唇部:每增加1mm厚度,被识别为”显著改变”的概率增加37%

-

鼻梁:高度改变超过2mm可能影响面部识别度

-

下颌线:角度改变超过5度会显著改变面部印象

第四部分:关系智慧的医美决策框架

4.1 预治疗沟通策略

建议采用”3D沟通法”:

- Describe描述:用模拟影像具体说明预期改变

-

Differentiate区分:强调保留的个人特征

-

Duration说明:明确效果的持续时间

4.2 治疗后的关系调适期

临床数据显示,伴侣平均需要6-8周适应显著的面部改变。这个阶段可以:

- 共同参与术后护理,建立新的互动仪式

-

在自然光线下逐步熟悉新面容

- 避免在重要社交场合首次展示改变

第五部分:当医美成为关系催化剂

哈佛医学院的一项追踪研究发现,约29%的伴侣在适应期后会发展出更亲密的关系。这种”关系重启效应”通常表现为:

- 重新发现彼此的吸引力

-

深化关于自我价值和亲密需求的对话

-

建立更坦诚的沟通模式

一位接受采访的丈夫这样描述:”当她为自己的改变而快乐时,那种自信让我们的关系回到了初恋时的电流感。”

结语:在改变与认同间寻找平衡

医美治疗本质上是对自我认同的一次探索,而亲密关系往往是我们最重要的认同镜子。最好的医美决策不是单方面的选择,也不是完全的妥协,而是建立在对这种微妙动态的清醒认知上。

正如一位资深医美心理咨询师所说:”最成功的治疗不仅是技术上的精妙,更是让重要关系成为改变的见证者而非旁观者。”在这个意义上,每一次医美咨询都是一次关系咨询,每一次治疗都是对亲密纽带的重新编织。